【柳氏传承】汉敬德:梨乡怀旧事 跟师歧黄情

【柳氏传承】

梨乡怀旧事 跟师歧黄情

2018年12月20日,得知恩师“柳少逸中医传承工作室”将于次日挂牌并有14部新著发行,我这个恩师的“得意弟子”当然不能置身事外,既有祝贺之意,实有在恩师开坛讲道之际,投入门下再聆教诲之意,以达多年之愿。于是,我于下午赶到莱阳。

仰之弥高,钻之弥坚

晚上,柳老师和蔡老师设宴,热情欢迎我的到来,欣喜之意溢于言表。家长里短中,工作生活的细询里,处处充满了师爱,心暖暖的。恩师待我远远超过了“传道、授业、解惑。”正如葛洪:“明师之恩,诚过于天地,重于父母多矣!”

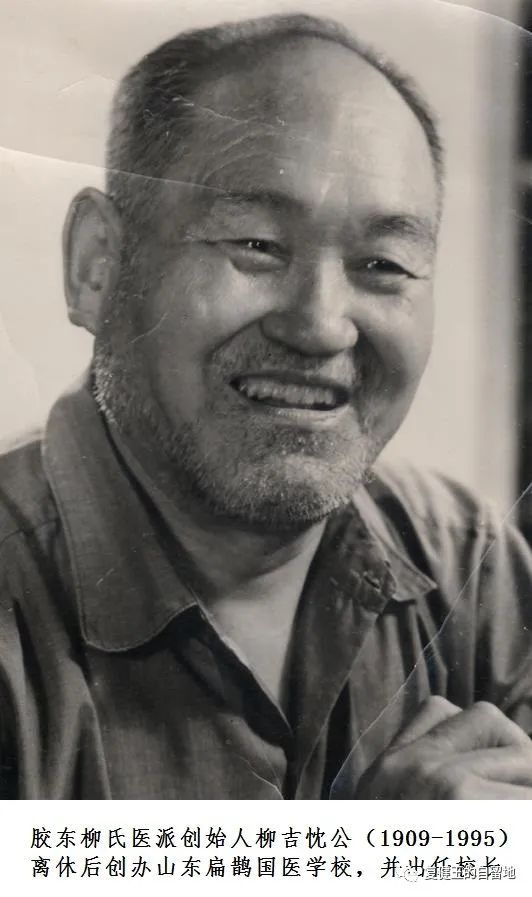

恩师长我20岁,1983年暑假后,我进入烟台地区莱阳中心医院毕业实习,与师结缘。正是这次结缘,使我一生受益,不论在何岗位上,念及老师的教诲、关怀、激励,都是我进步的源动力。恩师出版的著作总是第一时间赠送给我,大著扉页上都题上寄语,落款全是“师字 少逸”。恩师待我之情跃然纸上。每当打开柳老师的著作,亲切的题语,熟悉的柳体字,如见师面,总是心潮澎湃,感慨万千。感慨老师学高,感伤自己不能待师之侧,更悲乎术业不能专攻,蹉跎了岁月。在离开恩师身边的30多年里,恩师著述等身,继承和发展了柳氏医学流派,丰富了柳氏中医学思想,使传承了百余年的柳氏医学,以其强大生命力屹立于传统中医文化之林。

恩师成就非凡而我却止步不前,愈仰望恩师,愈觉得崇高和敬拜。自己也老矣,即将从工作岗位上退下来,有暇了却自己的心愿,实现由柳老师点燃的中医梦想。于是,有了再跟师学习的意念。此意一表,恩师慨然应允。蔡老师更是发微信鼓励:“这么多年从政未医,仍未磨灭你的中医情结和淡忘你的中医知识,还记得你柳老师知道你从政后的第一句话就是‘可惜了’!人生就是这样,长途跋涉,虽然风景万千,让人念念不忘的仍然是出发之地!一切都不算晚,你有在学校奠定的扎实功底,有博览群书的毅力,更重要的是有着对中医学的挚爱,一定会大器晚成的!老师祝你在登顶大医的征程上,披荆斩棘,勇敢前行,天道酬勤,胜利一定会属于你这样勇于登攀的人!”恩师的应允和蔡老师的嘉勉,令人唏嘘,二师恩宠有加,我自当奋力。

席间,永前院长同我谈起中国中医药报周颖主任拟编写《大医鸿儒柳少逸》一书,在柳老师的学生中征集素材,问我可否写写?

对师恩多加于我的柳老师,当然愿意写。但承诺了,又不坦然了,柳老师学术流派源远流长,博大精深,我这个老学生、新生徒,能把握了恩师的学术思想吗?期间,同老师提出立题三问。一问:柳老师敏而好学,博览群书,通三才,可为大儒?恩师曰:吾幼承家训,弱冠拜师,庭训师严,“三、百、千”必背,《说文》明文字源流,话“河洛”,讲“八卦”,虽有所成,但实为学医打基础。正所谓“秀才学医,笼里捉鸡”“文是基础,医是楼”也。我的二位师爷是满清贡生、秀才,可谓鸿儒;家父吉忱公、蒙师永昌公入私塾习国学成大儒。我不过是这几位鸿儒大医的徒子徒孙罢了,勤勉修为,为的是更好的传承他们儒医之学,敢齐名乎?二问:恩师医术名闻乡里,著作遍行天下,可谓大医?师曰:吾弱冠随亲及师为人疏方,浮沉医海50余年,今已年过古稀矣,只为济世活人计,从不图虚名,不愿虚名大医,更愿做切近百姓的“布医郎中”。余晚年,伏处三余书屋,隔日应诊于工作室,课生教徒,“布衣暖,菜根香,读书滋味长”吾之愿也。三问:先生医名显,书画丹青也著,远超社会上的大师,可称大师乎?师笑曰:我之主业是医,不是艺。现在大师漫天飞,何来大师?不愿与盗名者伍。书画丹青怡我情志,不可废也。

三问诘难,反难倒了我,故而很长时间没有成文。今天坐在电脑前,想起吴鞠通《温病条辨》自序中的一句话:“夫立德立功立言,圣贤事也,瑭何须人也,敢以自任?”柳师任之而不自任,我强任于他,有拂师意。于是,“高、大、上”的师我不能写,那就写写我30年前跟师的一点一滴吧。思路一开,往事如潺潺的溪流,泉涌于我的脑海。

师之字是书法,病历是经典

经过学校严格实习前培训和考核,我荣幸被分派到莱阳中心医院实习。莱阳中心医院是当时烟台地区两所地区级综合医院之一,条件一流,医疗技术力量雄厚。

来到医院,短暂的新鲜感消失,随之而来的是老师的不满和自己的自责。虽经过几年的学习,但书上得来终觉浅,要应付临床还差十万八千里。那时是专师带教,类似于过去的师带徒。初,我有幸跟师和蔼的岳凤玉老师,因此,比其他同学少见了老师白眼,多得岳老师宽容和谆谆教导。“方歌忘了吧,辩证不出来了吧,慢慢来,我等你”是岳老师经常安慰我说的一句话。开始都用正式处方笺开处方,等岳老师修改后,再重新抄写一遍,浪费了不少处方。于是,和岳老师商量,我把处方写到笔记本上,请岳老师在笔记本上改好了再誊写到正式处方上。这样不但省了处方,而我还得到并保留了岳老师宝贵的经验和用药习惯,时时温习之。随后,跟诊速度明显提高,有时还师心自通,得到了岳老师的好评。

中医科是一个大科,十多位中医老师。初到,我们忙于适应环境,跟上带教老师的思路和节凑,即使带教老师不在诊室,也安静的坐在老师的诊桌旁读书,生怕违反了纪律。中医学流派众多,中医科这十几位老师,寒、凉、温、补派别不同,中医传统的“文人相轻”的陋习也时有存在,我们生怕给带教老师惹了麻烦,坏了规矩,一般不接触别的老师。以致很长时间,在病房里的老师还有不认识的。

大约临近春节,一个身材伟岸的老师出现在了我们的视野,他过来找王树春老师,商量给单位和职工写春联。早知王树春老师是一个书法家,此人和王老师商量分工写春联,肯定也不是一般人,引起了我的好奇。于是,问岳老师,他是中医科的吗?岳老师反问,你不认识?他在我们医院可是大名鼎鼎。

就是这么一位大名鼎鼎的人,我居然不认识。

春节一过,我转到了病房实习,才知道这位大名鼎鼎的人,就是柳少逸老师。问在病房实习的同学,他们说,柳老师不好跟,他的思路和我们课本上不一样,不轻易教人。有此先入为主的思想,也就不去主动接触了。

中医科病房,实际就是中心医院的干部病房,慢性病多,也清闲,但大病历还是要完成的。一天,严厉的中医科王主任“关心”我们了,到病房查房并检查大病历。从他严肃的脸上,看不出满意还是不满意。突然,他脸色一沉,“汉敬德,你写的这个什么字,给我念念。”我一看,说:“‘上’啊。”他把病历夹猛地一合,“我看是个‘土’字,连字都不会写,还学中医?”我小声嘟囔了一句,“有的老师写的字都看不懂。”千不该我带有家乡味的嘟囔让他听懂了,他用手点着桌子,一句一顿的说:“你说的是柳老师吧,柳老师的字那是书法。听说你们不愿意跟柳老师查房,不是柳老师清高不教你们,是你们与他差距太大,没法教,他的病历是用经典写成的经典,名师高手在此,你们不跟学,实不可教也。”此后,我的书写认真了,并养成了严格的习惯,以致工作后领导让我从政也与此有关。

从此,开始用心学习理解柳老师的病历了,想跟师,必先了解老师的学术思想。通过学习,逐步了解到柳老师用经方较多,病历中夹杂“司天”“在泉”之类。经历过“文革”的我们,如看天书,怪不得学生跟不上,老师不愿教了,因为白丁的我们,都是榆木疙瘩。

可能这事传到了柳老师的耳朵里,一天下午,他来到了我们屋,并坐了下来,同我们拉起了家常。近距离地接触柳老师,才感觉到他平易近人,知识渊博和健谈,我们不禁肃然起敬。特别是对教材上“阴阳平衡论”的质疑,柳老师引经据典论述,我们不但受益颇多还难以忘怀。传统中医思想就这样在我们心底萌发。

两用小柴胡汤

慢慢和柳老师亲近了起来,有困惑愿意请教于他,越请教他越高兴,讲解的越透彻。有一天查房时他说,每次都是他讲,从今天开始我们讲,他补充。这天的查房,习惯了洗耳恭听的我们都哑了。柳师显的有些生气,匆匆查完房,撇下心神未定的我们走了。

我们为惹老师生气自责,更为不争气懊恼,我们都自觉的抱着病历逐床检查病人,认真的准备第二天的查房。

次日查房,“你方唱罢我登场”,多种观点在碰撞。经方、时方并用,六经、八纲、脏腑、卫气营血辨证各显其通。人人都是老师又是学生,既讨论又争论,一些同学引经据典的说理、辨证、用药,出乎柳老师和大家的预料,一次查房就是一次小型的学术会议。柳师高兴地说:“以后查房就这么查,教学相长,也是‘学、思、悟’的深入,学中医就要用心悟啊。”

一天,西医内科病房来了会诊单,专请柳老师会诊,查完房后,我将会诊单送给了柳老师。柳老师说你没有事的话,和我一起去会诊吧。当听到这句话,我受宠若惊,这既说明老师对你的认可,也是想重点教你了。一路上,认真思考会诊单上的病情介绍,挖空心思地想着如何辩证,如何用药,不觉中来到了内科病房。病房里的西医大夫,多喝过柳老师的中药,对老师很敬重,给柳老师又搬凳子又倒水。一个大夫见我和柳老师一起,调侃说:“柳大夫也开始带徒弟了?”柳老师说:“今天就叫我的学生会诊,我给他打下手。”在柳老师鼓励下,我将右手伸上了病人的寸口。由于熟记了会诊单上的病情介绍,加之重新问诊。我紧紧抓住了病人“发热、想呕”的主诉,按照老师“辨证抓要点,方证相符,但见一证便是”的教导,再参舌、脉,我征询柳老师说,应该是“少阳证”。一个大夫问,“什么病?我怎么不知道啊?”柳老师笑笑说:“天机不可泄露啊。”柳师鼓励我处方,我将小柴胡汤的原方开了出来,并加上药量。柳老师看过我的处方,又重新摸了脉象,在我常用量的基础上,加大了用量。开完方,一个护士听说柳老师来会诊,过来请老师看看。她20多岁,发烧3天,服用西药效果不显。老师又让我先看,问诊了一番,又摸脉,心里疑惑,脉象滑,尺脉不沉,原来跟岳老师看妇科病多,这种脉象多考虑怀孕,但她未婚。老师见我迟疑,过来诊脉,老师诊完脉问我,你问诊问全了吗?我说,因为不好意思,没有问经带。老师教导我,十问歌怎么讲的, “妇人尤必问经期,迟速闭崩皆可见”是不是忘了,让我重新问诊。结果四天前来月经,柳老师启发性地说:“妇人病有外感,恰逢月水来潮,用什么方?”老师的启发鼓舞了我,小心地说:“还用小柴胡汤?”老师赞许地看着我,我开出了小柴胡汤,并参照上述病例加大了用量,老师又提笔在我的处方上加了丹皮和当归。

我愉快的和柳老师走出了内科病房,初春的胶东还有丝丝的凉意,不禁打了一个寒颤。老师关心地问:“冷吗?”我说:“不冷。”老师问:“第一个病人为什么用了激素、抗生素不退烧?”我说:“按六经辨证当属太阳表证入了少阳,所以病不解,治当和解少阳。”老师说:“都是抗生素惹的祸,寒在表当辛温发之,而用上抗生素实属以寒治寒,病必不治。正像大自然,春天来了,万物生发,突然出现倒春寒,万物必然受到伤害,人也同样,要顺势而治之。”我问:“可不可以把这种病叫‘倒春寒病’?”老师笑,我也笑,笑的开心。笑完,老师自言自语地说:“都是枢机病啊。”老师已经将调达枢机上升到理论了。我问:“第二个病人老师如何知道来月经了?”老师用手指指天,我不解。老师问今天阴历是多少?我说是17日。老师对我说:“满月大潮来,天人合一。”我仰望着老师,感觉到了他的幽默,更感到了他的神秘。柳老师是上知天,下知地的高人啊!心里默默地也想成为他这样的高人。

第三天一上班,老师问我,会诊的病人服药后怎么样了?我回答说没问,老师便面带愠色。我赶紧去内科病房,回来和老师说:“病人呕好了,但还有点发烧。”老师问我如何调方?我有点茫然。老师曰:“病已还表,汗后,更行桂枝汤如何?”我开出桂枝汤,老师不满地看了我一眼,在我的处方上加了“合小柴胡汤”五个大字,这五个大字令我终生难忘。

柳师看出了我的难堪,接着说:“过去老中医常讲,走马看伤寒,这句古训蕴含了一个大理,说明外感疾病变化快而多端。那天为什么只开了两剂药?其中的道理你一定要明白,伤寒不要看成是个小病,能死人啊。张仲景自序中,说的很明白,你好好再读这篇序言,用心体会。推而广之,读任何一部书,都要认真的看序言。再告诉你一句,喘无善证,临床必需认真对待。”严厉的警告,受益终生,真传一句话啊!

我接着问老师:“给女护士为什么开三副药?”老师说:“你《伤寒论》还没有学好,六经的转归,七日来复,你再去认真学学。为什么有的老医生不给外感的病人开药,嘱咐病人注意休息多喝点热水,七天疾病也能痊愈,有病不治常得中医,这句话要深刻的理解啊。”我又问:“为什么加丹皮、当归?”老师反问:“为什么用小柴胡汤?”我说:“月经期热入血室。”老师说:“既然热入血室,能不加入血分的药?”谆谆的教导,受益匪浅,跟着老师这样学中医不进步都难。

老师又让我说说柴胡的性味、归经和功效,我按教材上的背了出来。老师从抽屉里拿出一本《神农本草经》,让我自己查《本经》上怎么表述的。翻到柴胡项下:“主心腹,去肠胃中结气,饮食积聚,寒热邪气,推陈致新。”原来和课本上讲的不一样,我带着疑惑,小心地求证老师。老师说:“课本定义也对,但缩小了柴胡的应用范围,按《本经》上,柴胡应用很广,能推陈致新啊!学中医,要理必本《内经》、法必本仲景、药必本《本经》。学药,要背诵《药性赋》以利记忆,学好教材以利考试,熟记用好《本经》以利治病。”多么难得的经验,多么重要的传承啊。

医者意也

一天,一个女病人来找柳老师,大概是栖霞人,见面就说:“柳大夫,您是我们家的恩人啊。”并大包小包往外掏糖果和土特产,摆了满满的一诊桌。原来是一个不孕症患者,喜得贵子后来感谢柳老师。

我们实习的学生第一次见到病人如此虔诚地感谢医生,心里感到好奇,大家都围拢过来,既想听故事,更想分享桌子上的美食。老师也很高兴,大方的把礼物分给了我们。看老师兴致很高,我们缠着老师,让他讲讲不孕症的治疗,柳老师高兴的说:“今天就再给你们讲一课吧。”

老师开头背“女子七岁肾气盛,齿更发长。”我们接着“二七而天癸至,任脉通,太冲脉盛,月事以时下,故有子。”待我们背完,老师说:“很好,基础知识掌握的不错,但你们知道了‘常’,是不是理解了‘变’啊。”老师总是用启发性的语言来引导我们思考。

老师说:“讲不孕症按课本讲的你们都知道了,临床也没有太大效果。按人的生理病理讲,又太玄,不好理解。这样吧,医者意也,你们多数是农村的孩子,按农村种庄稼来形象讲如何?”我们鼓掌通过。

老师带着浓重的胶东口音问:“种庄稼首先需要什么?”我们同声说:“需要种子。”老师接着问:“光有种子行吗?”我们恍然会悟,还需土地。

老师说种子是不育的问题,而今天我们讲不孕,所以土地就重要了。

老师说:“种子落地,长成庄稼,基本条件是什么?”我们说:“土地松软,肥料要足,雨水适时,日光充沛……”老师说:“如果土地板结了,农民就会耕地。在人脾胃为土,后天之本。如果人脾胃功能失调了,要调理脾胃;如果水大了,地里水流不出去,聚水成沴,不利庄稼生长。在人体就会表现出痰湿的凝滞。如果来了一场台风,如果阴天没有阳光,如果来了寒流,如果干旱……”我们记了满满一大本,收获颇丰。原来中医可以这么学,我们似乎对学习中医开了一点窍。老师说:“天人合一,人体是一个小宇宙。‘整体观念,辨证施治’是中医永远遵循的法则。”老师接着说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。中医治病,在三和万物的层面上,人就像入了大山里,容易迷路,看不到大山的真‘象’。那你就往外退,退到二、一的层面,甚至‘道’的层面上,站在‘道’上,山的表象尽收眼前。象一出,辩证的大方向就明确了。”以前,没有任何老师和我们谈这些道理,后悔跟师太晚。

最后老师总结:治疗不孕症重在先天和后天,气机的调达、气血的充足和流通。老师最后提到了几个方子,我总结为:“小二三四五少汤(小柴胡汤、逍遥散类,黄芪当归补血汤,肾三药或肾x药,四物、四君,五子衍宗丸、五苓散、少腹逐瘀汤)。”

老师说,这几个方子可以灵活组合成阵,阵法一出,就要遣兵用药,要灵活的运用药物。“‘主女子风寒在子宫,绝孕十年无子’,谁说说这是哪位药?”见我们不答,他又拿出《神农本草经》翻到紫石英项,指给我们看,教导我们一定要记住药物的特殊功效,只有知兵,充分发挥它的特能,才能 g 敌制胜。我们受到了极大的鼓舞,学习中医的信心大增,中午到莱阳新华书店,把积存多年的《神农本草经》给包销了。

临行,师赠《周礼三行》

学业大进中,我们离开了中心医院,离开了点燃梦想的地方,离开了朝夕相处的启蒙老师。返校,投入到紧张的毕业考试中……

考试结束,等待分配的同学们无所事事,我又独自来到中心医院,继续跟柳老师学习。柳老师刚参加完李 g 绍教授主讲的“六经病欲解时”学术会议,详细地给我讲解了有关内容,并把会议资料集赠送给我。老师一再嘱咐,毕业后,要系统的学习《内经》,掌握“法于阴阳,和于术数”的中心思想,制定计划逐条背诵《伤寒论》,加以时日,定能登堂入室。

临别了,终于说出了心存好久的疑惑,问柳老师:“为什么现在用《伤寒论》的方剂效果好,老师常用?”老师说:“欲讲清此,是一个大题目,你可以知其然,以后求所以然。现在运气又进入一甲子,大司天和张仲景的时代相同,所以用其方效果显著。你慢慢来,开了窍了,还愁找不到门?”一句话,给了我许多的期许。

1984年7月12日,拿到了学校发给我的火车票,晚上将坐火车踏上返乡的旅途。早早收拾好行装,我又来到中心医院和柳老师告别。在病房里见到柳老师,老师显的有点激动,没说几句话,突然拉着我就走。我问:“去哪里?”他说:“跟我回家。”我俩急匆匆的赶到他在中心医院的家,从他家里间门框上边,把他书写的一幅已经钉在墙上的书画取下来,折叠好后郑重地交到我手上说:“临别了我没有更多的话要讲,这是我祖传和师承的座右铭,赠你共勉。”我重新打开,上面写着周礼三行:“一曰孝行,以亲父母;二曰友行,以尊贤良;三曰顺行,以事师长。”看着熟悉的“柳体”字,我的眼睛湿润了,我一介穷学生,何德何才得恩师如此眷顾!静静地没有说出一句感谢语。

走出房门,又走出院子大门,师生二人缓步走在中心医院的大路上。出了医院大门,我说:“老师你回去吧。”柳老师似有所思,又拉起我回到中医门诊,摊开信纸,给当时临沂地区中医院刘启廷院长写了一封推荐信。信写好交到我手上说:“真舍不得你走,怕你荒废学业,再跟我一年,你的基础更牢固。刘院长是临沂地区伤寒大家,我和他私交很深,学术观点相同,以后他会对你学业上有所帮助。”这就是我的恩师,提携后学,甘为人梯。工作后,老师的预感成真,我荒废了学业,辜负了恩师的期望和栽培,真对不起恩师。以后每次见面,老师都感慨,为什么我看上的人,都让别人给挖走了啊。

14号,我到临沂等待地区重新分配,借机拜访了刘院长,当他看完柳老师的信,赞许地看着我说:“少逸看上眼的学生不多,以后专业上有什么困惑随时可以找我。”并赠送他的专著《伤寒方用荟萃》。

写到这里,眼又湿润了,思绪又飘向了远方。未成曲调先有情,师情深似海啊。

“我拼了老命也要带你们,把这件事情办成。”在“柳少逸中医传承工作室”挂牌仪式上,恩师这句讲话,让师德大爱普照进所有弟子的心田,这是一个中医前辈的呐喊和呼唤,更是对所有弟子的鞭策。

一个老骥伏枥的人,一个把中医振兴为己任的人,一个拼了老命带学生的人,一个虚怀若谷的人,是何等纯粹啊!

一个医真、德善、道美的人,一个有大愿力、大建树的人,一个成就了柳氏医学大业的人,真正的鸿儒大医!!

【注】本文选自汉敬德《柳氏中医临证传承实录》。